骨頭痛不是成長痛?可能是骨肉瘤警訊|一次看懂骨肉瘤治療趨勢

骨頭痛不是成長痛?可能是骨肉瘤警訊|一次看懂骨肉瘤治療趨勢

骨肉瘤簡介

骨肉瘤是一種惡性骨腫瘤,主要發生於骨頭的造骨細胞,是最常見的原發性骨癌,尤其好發於青少年及青壯年。這種腫瘤常出現在長骨(如股骨、脛骨、肱骨)靠近關節的部位,例如:膝蓋上端(大腿骨下端)和膝蓋下端(小腿骨上端)其次是大腿骨上端靠近骨盆的關節及上臂接近肩膀的位置,偶爾也會在骨盆、脊椎、腕部和腳踝等處發現骨肉瘤。

骨肉瘤常見於兩大族群:10~25歲的青少年與50歲以上的中老年人。

對於兒童與青少年來說,正值骨骼快速成長期,常會出現「生長痛」,加上活動量大、容易在運動中受傷,若出現腫脹或疼痛的情況,常被誤以為是扭傷或一般運動傷害而延誤診斷,因此需特別注意。

而中老年人則常將關節腫脹誤認為是一般關節炎。有時即使發生病理性骨折,也可能被誤以為是轉移性骨瘤導致,直到手術時才發現實際為惡性骨肉瘤。

骨肉瘤的危險因子

-

好發於青春期,骨骼快速成長的時候(通常10歲至15歲)。

-

骨肉瘤在男性患者中的發生率略高於女性,可能與男性的生長板發育較晚、且青春期骨骼成長較劇烈有關,使骨細胞更容易發生異常增殖。

-

曾接受放射線治療,最常見視網膜母細胞瘤,接受放射治療後產生的骨肉瘤。

-

基因突變,如:

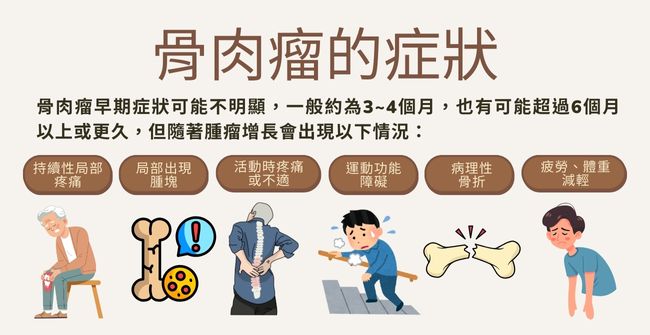

骨肉瘤的症狀

-

持續性的局部疼痛:骨頭或關節區域的疼痛(常在夜間發生,且疼痛逐漸加重的趨勢)

-

局部出現腫塊:患部腫脹或腫塊,皮下血管擴張,嚴重時甚至形成潰瘍出血。

-

活動時感到疼痛或不適。

-

病理性骨折:因運動或工作時,在輕微受力時便會導致骨折,經檢查後才發現得了骨癌。

-

運動功能障礙:走路出現一跛一跛的情形,甚至無法走路或爬樓梯,並伴隨疼痛和腫脹。

-

疲勞、體重減輕、輕度發燒、腰酸背痛等(晚期)。

骨肉瘤的分類

-

惡性骨肉瘤:最常見,惡性骨肉瘤的發生率在兒童癌症中約佔4.3%,男孩最易發病年齡為15-19歲,女孩為10-14歲。

-

軟性骨肉瘤:為第二常見的原發性骨癌,根常見成年人,此腫瘤的生長速度較慢,初期無明顯症狀,常於診斷時腫瘤已經很大,好發部位是骨盆、膝蓋、股骨上端、肋骨或肩膀。

-

依汶氏肉瘤:高惡性度的骨癌,常在診斷時便已出現轉移,較常侵犯長骨(包括股骨、脛骨、肱骨)之中段或兩端。

-

其他原發性骨癌:纖維肉瘤、脊索瘤等,是一些較少見的骨癌。

骨肉瘤的分期

一般會採用美國骨骼肌肉腫瘤醫學會的分類,依腫瘤的惡性程度、侵犯的深度及是否有遠處轉移作為分期的根據:

-

惡性骨肉瘤

期別 惡性度 侵犯程度 遠端轉移 IA 低惡性度 局限型 無轉移 IB 低惡性度 侵犯到腔室外 無轉移 IIA 高惡性度 局限型 無轉移 IIB 高惡性度 侵犯到腔室外 無轉移 III 低或高惡性度 侵犯到腔室外 有轉移 -

軟骨肉瘤

分期 說明 分類 第一期

低度惡性

第一期軟骨肉瘤在組織學上與影像學上,不容易與良性的內生性軟骨瘤作區分。 傳統型軟骨肉瘤

透明細胞軟骨肉瘤

第二期

中度惡性

在組織學上有較多的腫瘤細胞數目、腫瘤細胞核增大與不規則大小之腫瘤細胞核。多數的歸類為第二期。 傳統型軟骨肉瘤

黏液樣軟骨肉瘤

第三期

高度惡性

較少見,生長迅速,容易發生遠處轉移。 間葉型軟骨肉瘤

分化不良型軟骨肉瘤

如何診斷骨肉瘤

2.抽血與尿液檢查:這些檢查有助於了解身體整體健康狀況及是否出現與腫瘤相關的異常,包括:

- 血球計數(CBC)

-

肝功能與腎功能檢查

-

血清生化檢查

-

腫瘤標記

-

尿液常規檢查

3.影像學檢查:這是判斷腫瘤位置、大小、侵犯範圍與是否轉移的重要工具,包括:

X光檢查

-

可初步了解腫瘤的部位、大小及破壞骨骼的程度。

-

胸部X光則用來檢查肺部是否已有轉移跡象。

骨頭同位素掃描:可觀察全身骨骼是否有其他病灶,評估是否已有骨轉移,並判斷腫瘤活性。

電腦斷層掃描

-

可清楚呈現腫瘤與周圍組織(如神經、大血管、關節)的關係。

-

同時也能判斷肺部是否有轉移病灶,作為手術計畫的重要參考。

磁振造影:更精確地顯示腫瘤與肌肉、骨骼的關係,評估腫瘤是否侵入周圍軟組織。

切片檢查:進行手術切片,取出部分腫瘤組織進行病理檢查,是確定腫瘤種類的唯一方法。

其他檢查:部分骨癌(如依汶氏肉瘤)可能會侵犯骨髓,因此需要進行骨髓穿刺檢查,以確認是否已擴散至骨髓。骨肉瘤的治療方式

- 手術切除:手術的目標是完整切除腫瘤,避免癌細胞擴散,同時盡量保留肢體功能。

-

截肢手術:若腫瘤太大,或侵犯重要神經與血管,必須切除整個肢體或部分肢體。

-

保留肢體手術:將腫瘤與部分周邊組織切除,再利用骨移植、人工骨材或人工關節重建,盡量保留肢體功能與外觀。

-

其他部位腫瘤手術: 若腫瘤無法立即切除,可先用化療縮小腫瘤,再進行手術;若完全切除困難,則可能改用放射治療控制病情。

-

低惡性腫瘤: 像是復發率低的腫瘤,可採刮除或冷凍手術(用液態氮凍結殺死殘留癌細胞)。

-

放射治療: 利用高能量放射線破壞癌細胞,適合無法手術或切除不完全的腫瘤,例如依汶氏肉瘤、骨肉瘤部分病例、軟骨肉瘤與脊索瘤。

主要目的:清除手術後殘存癌細胞、控制腫瘤生長、減輕疼痛與腫脹

-

放射治療方式:

-

強度調控放射治療:精準打擊腫瘤,減少傷害正常組織

-

立體定位放射治療:高劑量、少次數,適合小腫瘤

-

質子治療:能量集中腫瘤,不傷周圍組織,適合複雜部位

-

化學治療: 透過抗癌藥物(口服或注射),殺死快速分裂的癌細胞。

-

術前化療(前導性化療):縮小腫瘤,提高切除成功率

-

術後化療(輔助性化療):降低復發風險,提高存活率

-

轉移或晚期患者:幫助延長存活、控制病情

-

標靶治療:

-

癌骨瓦:抑制破骨細胞,避免骨骼破壞

-

福退癌:適用於化療失敗的晚期軟組織肉瘤患者

骨肉瘤的預後與恢復注意事項

-

手術後復健:

-

肢體功能恢復:無論截肢或保肢手術,都需要進行物理治療與復健訓練,若為下肢的手術,需要訓練走路及爬樓梯。

-

假肢適應:需配合假肢與行走訓練,儘早適應穿戴義肢步行。

-

重建手術後照護:若有人工骨或關節,需避免過度使用、注意感染。

-

化學治療:

-

副作用管理:掉髮、噁心、貧血、疲倦等,需配合醫師用藥調整。

-

營養補充:避免生食,補充蛋白質與熱量,幫助身體修復。

-

放射治療:

-

皮膚照護:放療部位可能紅腫、乾燥,需保持清潔,避免摩擦。

-

骨骼健康:放療區域骨骼可能變脆弱,避免劇烈運動或重物撞擊。

-

長期追蹤:

-

定期檢查:通常每3–6個月回診,做 X 光、MRI 或 CT檢查,確認是否復發或轉移。

-

肺部監測:骨肉瘤最常轉移到肺部,需要定期做胸部影像檢查。

-

第二癌風險:接受放療或化療的患者,長期可能有第二種癌症的風險,需持續追蹤。

-

心理與生活調整:

-

心理支持:青少年與年輕族群常受骨肉瘤影響,可能面臨自我形象或心理壓力,需要家人、朋友及專業心理支持。

骨肉瘤的新型治療選擇:免疫細胞治療

- 提高治療效果:免疫細胞治療能增強免疫系統對癌細胞的識別和攻擊。

- 減少副作用:由於使用患者自身的細胞,免疫相容性高,副作用較少。

- 與傳統治療結合:可以與傳統治療方法(如手術、化療等)相結合,提高治療效果和患者的生活品質。